FATAL FRAME -零 SPECIAL EDITION-(フェイタルフレーム ゼロ スペシャルエディション) レビュー

-

戻る/ トップ

-

-

レビュー最終更新日 2009年2月

-

FATAL FRAME -零 SPECIAL EDITION-(フェイタルフレーム ゼロ スペシャルエディション)

機種:XBOX

ジャンル:アドベンチャー

発売年:2003年

-

紹介:

-

FATAL FRAME -零 SPECIALEDITION-(長いので以下「zero」とする)はテクモが開発販売をしたホラーアドベンチャーゲームである。

PS2で2001年に発売された零〜zero〜がXBOXに移植された物が本稿で説明するzeroのことである。

移植するにあたってグラフィックが新たに描き起こされてパワーアップしてる他、最高難易度、新エンディング、敵の追加などがされている。

XBOX版は出荷本数が少なかったこともあってか価格が定価以上に高騰しており、法外な値段で売られているのは良く目にするかもしれない。

ただゲームバランスやシステムはPS2版と殆ど同じなので、どうしてもXBOX版が欲しいというのでもない場合はPS2版を購入数するのが手っ取り早い。

出荷本数が多い上にベスト化されているから欲しいと思えばすぐに手に入るだろう。

zeroはプレイヤーを怖がらせるホラーの要素と、敵を倒したり謎を解くアクションアドベンチャーゲームの要素を混ぜて出来た典型的なホラーゲームである。

しかしzeroではいたずらに謎解きを複雑化したり戦闘部分の比重を多くせずに、いかにプレイヤーを怖がらせるかに重点が置かれている。

さらに特徴的なのは、主人公がおかれるシチュエーションは昔ながらの日本家屋で敵となるのは幽霊であったりと、日本人の感覚に訴えかけてくることだ。

ホラーゲームと言えばが舞台であったり銃が使われていたりと比較的西洋風の物語が多いが、和風を前面に押し出しているのは珍しい。

その意味でもzeroの怖さはジャパニーズホラーの怖さと同じだと言える。

またストーリーが幻想的で儚いことも、日本で多く作られている文章中心のアドベンチャーゲームに類似している。

ホラーの要素は狂気とかスプラッタ表現(残虐表現)にも見いだせるが、zeroはこのような点についてはあまり重視していない。

|

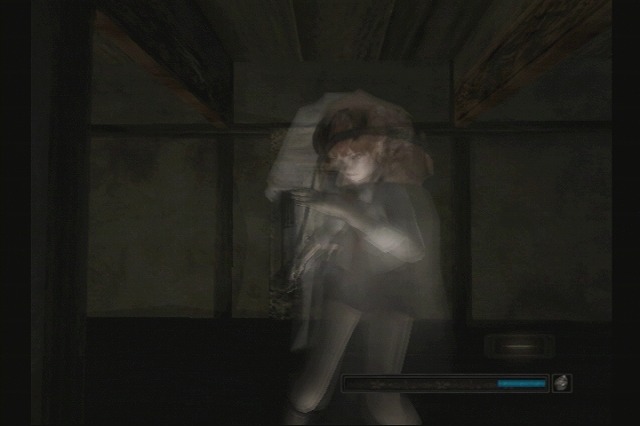

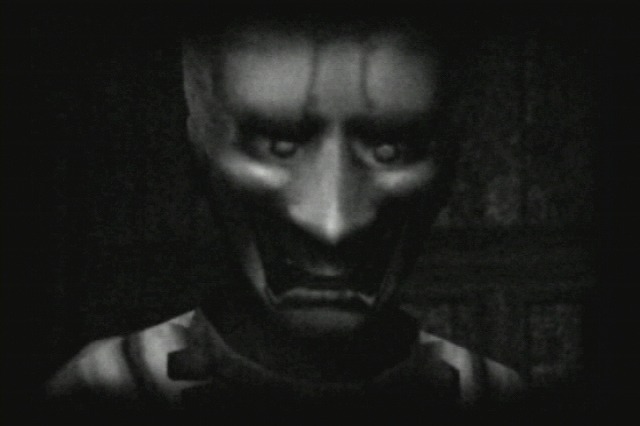

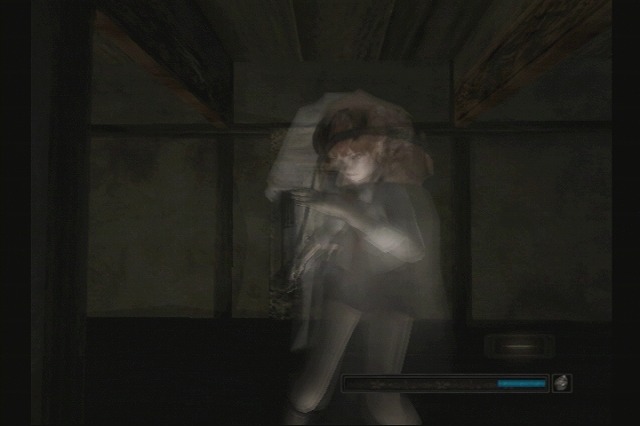

| 幽霊がどこにいるのか?という想像をかきたてる

|

zeroのゲームシステムで特徴的なのが、カメラを使って幽霊を倒して行くことだ。

カメラを除いて幽霊を補足し、それでシャッターを下ろせば敵にダメージが入り、相手の体力が無くなれば消滅する。

しかしこのカメラを覗く動作の重要なところはそんなところにあるのではなくて、「常に幽霊を見続けなければならない」ことにある。

プレイヤーを怖がらせる上で重要な役割をもっている幽霊はいるだけでも怖いのに、その幽霊をカメラのファインダー越しに捕捉しなければならないのだ。

謎解きなどのゲームシステムは他のホラーゲームとあまり違わないが、カメラの要素はについてはひと味もふた味も違う。

また、プレイヤーの恐怖を演出するのに視覚を使ってビックリさせることがあまり使われていないのも特徴だろう。

コントローラーが振動することや、カタカタ音、亡霊特有の音楽が鳴り響くことで幽霊が近づく気配が分かるが、主にゆっくりと出てくるのでギョッとすることはない。

さらにホラー要素として典型的な「ふすまを開けたら目を血ばらせた幽霊がこっちを睨む」というような場面は極力排除されており、直接的に驚かせるよりも間接的または雰囲気で恐怖を演出している。

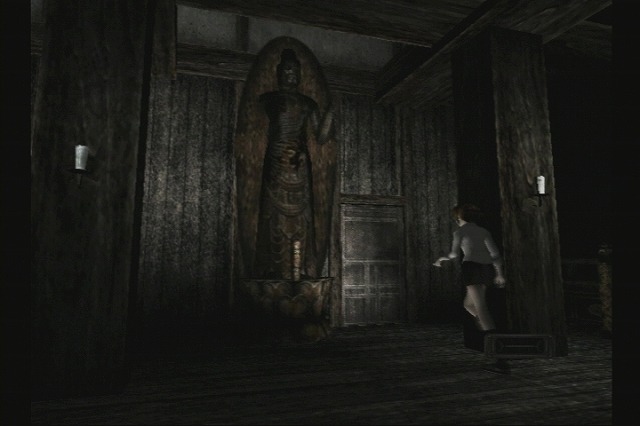

廃墟となった夜の日本家屋はそれだけでも何かが出そうな雰囲気であるし、ろうそく、鏡、日本人形と暗い空間で存在するだけで怖いものが目白押しだ。

|

| 日本人形は見方を変えればとても不気味だ

|

ストーリーは一地方に伝わる習慣や信仰に焦点が当てられているのも怖さに一役買っていると言える。

要は、非現実的な出来事で怖さを演出するのではなく、いかにも昔から仕えられてきたような、そしてつい最近まで行われてきたような感覚を上手く表現している。

超人間的な物によって引き起こされた悲劇というより、人の感情や行動が生み出した悲劇や恐怖と言えばいいのだろうか。

話を少し変えてしまうが意外なことにカメラを使って幽霊をたおしていくアクション要素は面白い。

最初は恐怖感や慣れなさが勝っていて思うように楽しむことが出来なかったが、トリッキーな動きをする幽霊を予測して照準をあわせるのは、私が好きなFPSに似ているところがある。

ただ、難易度についてはゲームが苦手な人にとっては少々キツイ物があると思う。

サバイバルホラーなので厳しさが面白さを生み出しているとも言えるので微妙なところなのだが。

|

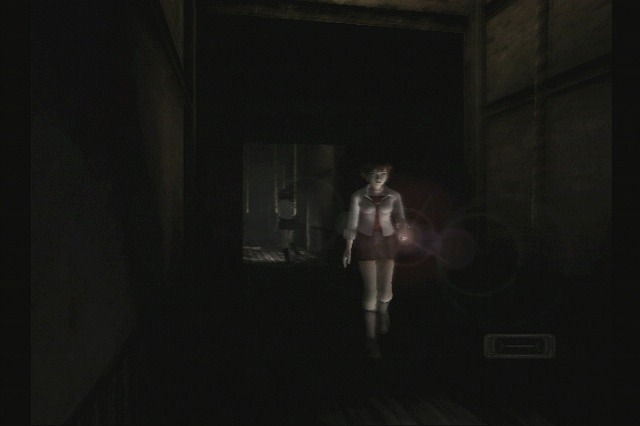

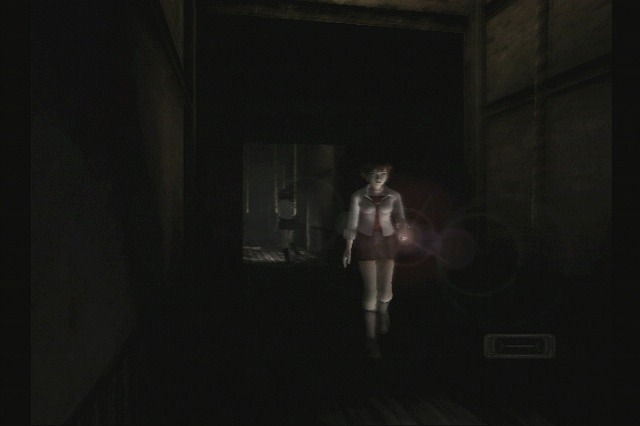

| 幽霊から攻撃をうけるとこんな感じ

|

- レビュー

-

●背筋がゾクゾクする恐怖を追い求めたホラー

怖いと言われるホラーゲームには、一口に怖さと言っても様々な種類がある。

例えば私は嫌悪感しか抱かないが、血などのグロテスクな表現を見ると人によっては恐怖を感じるだろう。

他にも狂気に彩られた世界を舞台にするゲームがあれば自分の常識が通じない人々を見て怖いと思うかもしれない。

zeroの恐怖感は暗い廃屋や暗闇への怖さ、そして何かが出てくるかもしれないという不安からくるジワジワとしたものである。

何かというのは実際のゲームで出てくる幽霊のことだが、幽霊は単なるお化け屋敷のお化けのようにビックリさせる存在ではない。

お化けが出てくる場面を順を追って説明していこう。

まず幽霊が出てくる場面では、出てこない場面と比べると環境音が微妙に違う。

わかりやすい幽霊ならばお経がなるとか、重低音を響かせるとかだが、わかりにくいものは高周波をキーンとならしたり、あるいはうめき声を上げてくる。

実はこのとき、画面を見る限りは幽霊の存在がわからない。

つまり幽霊が近くにいることは分かるのだが、どこにいるかは視覚からはハッキリと感じ取れないのだ。

幽霊を探す方法は画面に表示されるメーターとコントローラーの振動の強弱を使うことになる。

キャラクターが幽霊の方向を向けがメーターが反応し、コントローラーが振動する。

そしてまたたく間に幽霊が出てくる。

つまり、聴覚、触覚、視覚をプレイヤーに訴えかけてくるゲームなのだ。

振動機能をオフにしたり怖いからって音を切るのはもったいない。

|

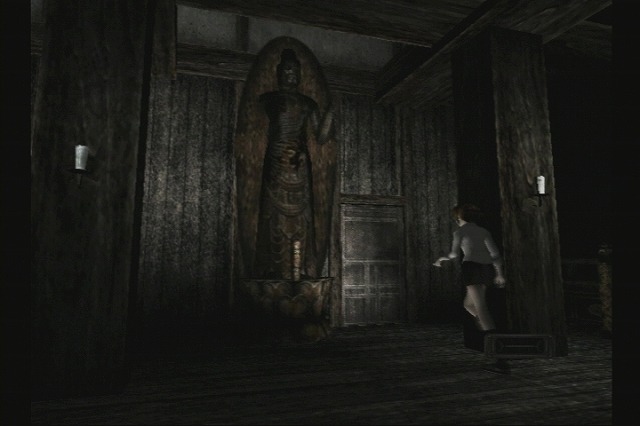

| お堂もありますぜ

|

幽霊との対峙をする場面は、特に音の良さを評価したい。

音は疑似的にサラウンドになっており、音の方向をきちんと捕捉できれば幽霊のいる方向が分かる。

ただこれはサラウンド環境やヘッドホン環境がない人には感じ取りにくいので人によっては変化が分からないかもしれない。

この音もジーッというノイズからお経まで様々な種類があり、言葉で表現するのには限界があると思うが、チープな音やいかにも作り物の音という感じがなく、非常に質が高い。

怖さの演出では、やはり雰囲気重視のグラフィックもポイントが高い。

明るすぎず暗すぎず、それでも全体的にじとっとしていて暗い。

つまり幽霊が出てくるのにぴったりな雰囲気を上手く表現している。

画面全体がぼやけた感じで全体的に黒っぽく色彩に乏しいのは、傍目から見ると目障り以外の何者でもないが、怖さの演出としては間違っていないと思う。

|

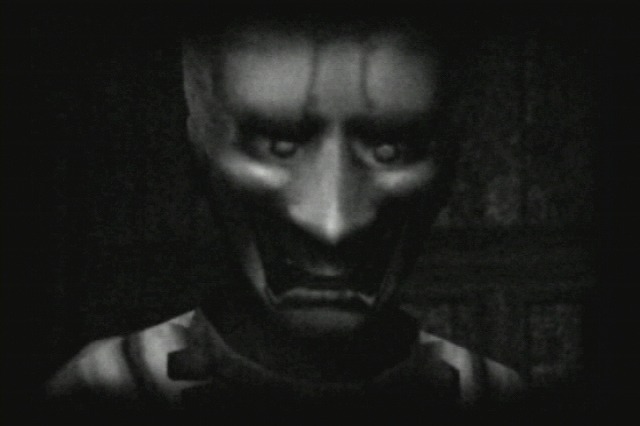

| ゲ!目が会ってしまった

|

あれこれ言ってきたが、zeroの恐怖感でもっとも優れているのは幽霊を出すタイミングと出し方の良さだ。

幽霊は元々生きていた人間だったのだが、あることが起きて幽霊になってしまった経歴を持っている。

したがって幽霊になったときの性質と生きていた頃の性質が混じり合い、人間らしい行動を見せつつ幽霊の利点を生かして動いてくる。

ゲームを開始してからクリアするまで幽霊に会う回数はそれほど多くないが、逆に一回一回を丁寧に作ってあるため、非常に印象が強い。

どの幽霊にもバックグラウンドが作られていているので、生き霊とでもいうべき感覚を生み出している。

敵を倒すアクション要素にも、謎を解いたりストーリーを進めるアドベンチャーにも偏らずに純粋に「怖さ」を追求したこその結果であると言える。

また、一つ一つのカットシーンが恐怖をあおるように作られている。

普段はゲームの舞台となるに不気味な日本屋敷を探索するのが恐怖をためるパートだとすれば、随所に挿入されるカットシーンや幽霊が現れる場面は恐怖が発散される場面である。

どちらにも偏らないで二つの違った場面が展開されるため、だれることなくプレイすることが出来る。

|

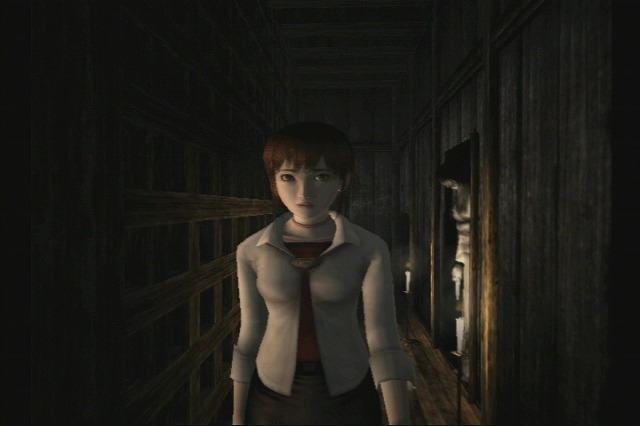

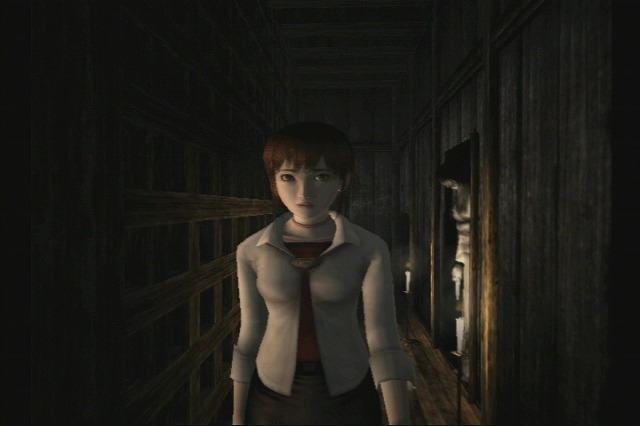

| うしろから・・・・

|

アクションとアドベンチャー要素についてだが、それぞれの要素はホラー要素に負けないぐらいにしっかりと作られている。

まずアクション要素だが、一定時間カメラのファインダー越しに幽霊を見続けるけると攻撃力がアップするという仕掛けが面白い。

なぜなら、見たくもない幽霊を見続けなくてはならないけれども、確実にダメージを多くして倒すには敵を見なければならないのだ。

敵は結構好戦的にこちらを攻撃してくるので、おちおちしてずっと見続ければダメージを食らうことになる。

しかしダメージを与えるにはずっと見続ければならない・・というジレンマがある。

倒すためには見続ける必要があるが、敵からのダメージを負わないためには敵を見なくても良いというトレードオフの関係が見事に生まれている。

またファインダー越しに敵を捕捉し続けるのは、FPSと同じ面白さを生み出してくれている。

敵の動きを予測したり瞬時に反応しつつじっくりと小銃を会わせていくのはまさにFPSそのものだ。

ただ、敵が強いので複数回のリトライが必要になってくる場合が多く、アドベンチャーゲームとして考えた場合はあまり褒められたものではない。

謎解きについては、やたらと難しいものやストーリーの雰囲気にそぐわない物が一切ないので、テンポを崩さないようになっている。

むしろ謎解きに時間を取らせず、ストーリーに集中させるためにはこれぐらいの難しさの方が良いのかもしれない。

ストーリーは物語の舞台になる館やそこで行われていた全貌が徐々に明らかになっていく典型的なパターンだ。

それほど複雑でもなく単純すぎるわけでもなく、ゲームをすすめながら自然と入ってくる絶妙な量になっている。

最終的には儚く悲しいものになっているが、後を引く物ではないて非常にスッキリとした感じをうける。

|

| シャッターを押して倒そう

|

zeroは非常に高い完成度と絶妙なバランスをもったゲームである。

しかし唯一にして最大の欠点がホラーゲームというジャンルそのものなのだ。

それは怖さを感じられるかどうかでゲームの評価がである。

いくら戦闘が面白いとかストーリーがよいとか言っても、その道の専門ゲームには勝てるわけがない。

つまりzeroの良さはやっぱり怖さにあるわけなので、怖さを感じられなければバイオハザードのパクリゲームに成り下がってしまう。

例えばお化け屋敷が好きな人は、いつビックリさせられるかという不安感からくる恐怖を楽しむが、これはzeroではあまり重視されていない。

そのかわり、廃墟となった日本家屋や幽霊のような和物系のホラーに耐性があまりない人ほど楽しめるはずだ。

やはり、ある種のホラーに耐性がある人にとって耐性があるホラーを見るのは、ただの子供だましのコメディや時間潰しにもならないつまらない劇にしかなり得ないのだ。

zeroを購入する際はそのことをしっかりと頭に入れてやって欲しい。

|

| 鏡自体は怖くないが、暗闇にあると怖くなるのだ

|

-

まとめ

-

日本を舞台とするストーリーによって怖がらせることを非常に重視したゲームである。

ドッキリやスプラッター表現を多用することなくあくまでも和風の雰囲気で怖がらせようとする。

敵を大量に配置して恐怖をつのらせるのタイプのゲームとは全く違う、一つ一つを印象づけるように丁寧に表現や配置がされている。

意外にもアクションゲームとしても楽しめる作りになっており、怖さが半減してくるゲーム後半はアクションゲームとしても楽しめる。

しかし結局のところは怖さを感じられるかどうかがzeroの評価を最も左右する要素であることには変わりない。

かなり感覚的な話になってしまうので、合う人には合う、合わない人には合わないゲームだと言える。

背筋がゾクゾクするゲームを探しているのなら非常にお勧めできる。

点数86点

リンク-

-

公式サイト

-

戻る/ トップ